Was die Politik plant, praktizieren Foodsaver längst – sie retten, was in den Supermärkten in der Tonne landet

Ein schmaler Flur abseits der Verkaufsräume eines Biosupermarktes in Mitte. Charlotte beugt sich über ihren Reiserucksack, füllt Fenchel und Südfrüchte hinein. In zwei Plastikkörben vor ihr stapelt sich das, was kein Kunde mehr kaufen würde. Welkes Grün, braune Stellen und abgelaufene Mindesthaltbarkeitsdaten machen die Produkte zum Verbraucherschreck. Mit der Abschaffung Letzterer zeigt die Politik endlich einen ersten Versuch, der unnötigen Lebensmittelvernichtung entgegenzuwirken. Charlotte sind die kleinen Makel völlig egal. Die 21-jährige Studentin betreibt Foodsaving, rettet also Lebensmittel vor dem frühzeitigen Exitus in den Biotonnen zahlreicher Märkte. Schätzungsweise die Hälfte unserer Nahrung wandert unverbraucht in den Müll – obwohl sie noch genießbar ist. Hinter dieser Verschwendung steckt ein fataler Konsumautomatismus. Wie dressiert greifen wir im Supermarktregal nach dem glänzenden Schneewittchenapfel aus der Werbung, die uns suggeriert: Nur optisch perfekte Ware schmeckt gut und ist gesund. Doch bevor wir im Laden die Entscheidung für oder gegen ein Produkt treffen, wurde dieses bereits einer kritischen Musterung unterzogen. Was nicht aussieht, als wäre es von Photoshop produziert worden, schafft es gar nicht erst ins Regal.

Vor einem langen Wochenende decken wir uns prophylaktisch mit Reserven präapokalyptischen Ausmaßes ein. Bei dieser Einkaufstour erwarten wir ein Riesensortiment, weshalb ein Supermarkt bis zu hundert Sorten Joghurt anbietet. „Perverse Konsumgewohnheiten“, ein treffenderes Wort falle ihr dafür nicht ein, sagt Charlotte. „Meloneneis zu Ostern ist der letzte Quatsch. Doch solange das Angebot da ist, kaufen die Leute massenhaft ein, was sie gar nicht verbrauchen.“ Seit vergangenem Jahr ist sie auf der Plattform foodsharing.de registriert. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Wer Lebensmittel retten und teilen möchte, muss in einem Test und mit drei Probeabholungen seine Verlässlichkeit beweisen. Gute Organisation hat für die Lebensmittelretter Priorität, um eine dauerhafte Zusammenarbeit mit den Unternehmen zu garantieren.

Zwischen 5 und 20 Kilo Lebensmittel bringt Charlotte von einer Tour mit nach Hause, die sie einkocht, einfriert oder sofort verwertet. Gemüselasagne, Ratatouille und Obstsalat sind ihre erfolgreichsten Resterezepte. „Du kannst nie genau kalkulieren, was du bekommst. Manchmal sitzt du dann auf mehreren Kilo Weißbrot.“ Was übrig bleibt, kann sie online in der Foodsharing-Community anbieten. „Das ist wie eine Ebay-Kleinanzeige für Essen, nur kostenlos.“ Meist freuen sich auch Freunde oder die Besucher der Suppenküche in ihrem Pankower Kiez.

Trotz populärer Öko-Affinität ernten Foodsaver jedoch noch immer abwertende Blicke. Charlotte bedauert das: „Leider wird aussortiertes Essen oft mit Müll assoziiert. Da herrscht Aufklärungsbedarf.“ Dass Resteessen nicht hip ist, liegt ihrer Meinung nach aber nicht nur am schlechten Image: „Wir leiden an extremem Perfektionismus. Als ich kürzlich im Supermarkt eine Packung kaufen wollte, in der ein Ei leicht kaputt war, hat mich die Verkäuferin angestarrt, als hätte ich nicht mehr alle beisammen.“ Um nachhaltigen Konsum zu fördern, sollten die Verbraucher bei sich beginnen, findet Charlotte. „Eigentlich müsste sich das Angebot gesetzlich ändern, aber das ist utopisch. Daher müssen wir selbst unser Kaufverhalten ändern.“

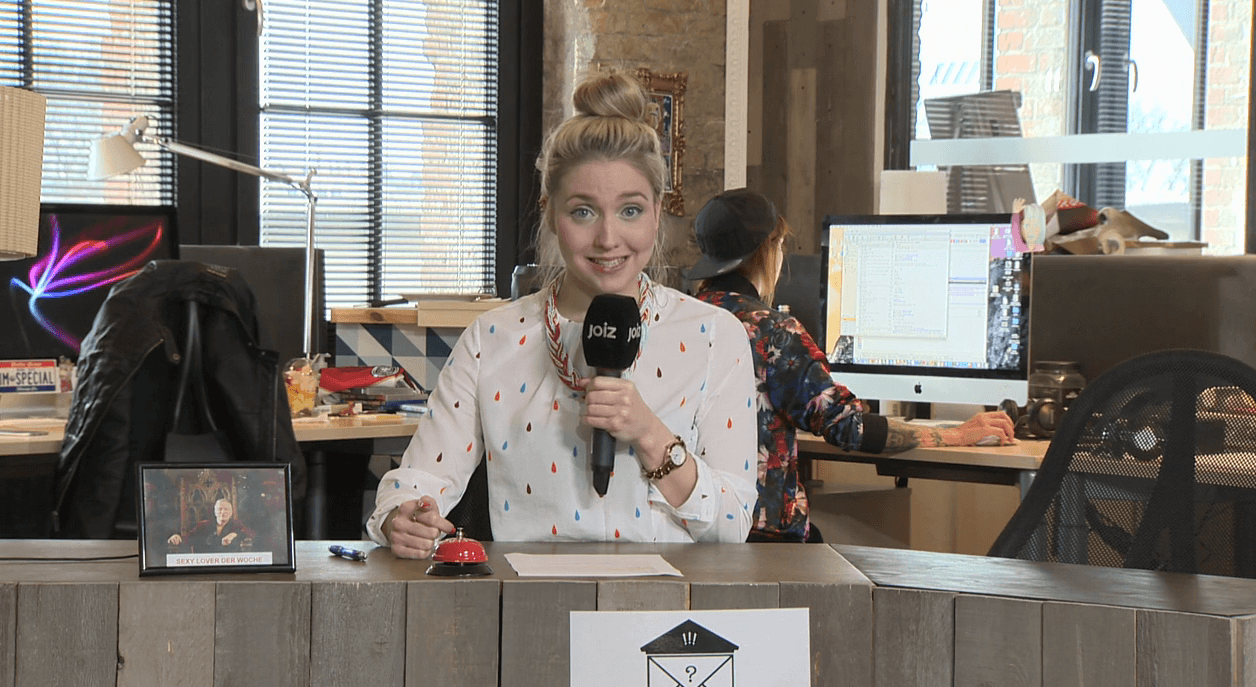

Von Margarethe Neubauer, 21 Jahre